![]()

13mmゲージは、国内で広く普及している日本型HOゲージ(16番ゲージ)を利用しつつ、ファインスケールを目指した、誠に「虫のいい」ゲージです。各部を正確に80分の1にスケールダウンしており、軌間はHOの16.5mmに対して、13mmとなっております。

旧国鉄やJRなど、軌間1067mmの狭軌鉄道の雰囲気を的確に模型化しようというのが13mmゲージの狙いです。写真のレールと車輪にご注目くだされば、その違いがお判りいただけると思います。

|

||

| 日本型HOゲージ(16番) | 13mmゲージ | 13mmゲージ |

| KATO製品 | 左のゲージを詰めたもの | スパイクモデルパーツを使用 |

鉄道模型趣味誌242号(1968年8月号)に河田耕一さんが「川正線の一日」という記事を寄せられています。(後にシナリィガイドに再録) これは東北本線の松川から分岐する延長12.2kmの盲腸線=川俣線をモデルにした架空の路線「川正線」の一日を、始発列車から最終列車まで、ダイヤに沿って記述したもので、文学的表現を随所に散りばめたダイヤ運転への誘いは、少年の日の私の心を痺れさせてしまうのに充分なものでした。

同じく、この前後の鉄道模型趣味誌には、坂本衛さんの摂津鉄道や荒崎良徳さんの雲竜寺鉄道祖山線など、すばらしいレイアウトが発表され、いつか自分もこのような風景を・・・と憧れの気持ちをつのらせたものです。

また、丁度この頃は蒸気機関車の終末期でもありました。自分自身では決してブームに乗ったつもりはありませんでしたけれども、周遊券とユースホステルをフル活用して訪れた、九州・中国地方など各地のローカル線や、地元 関西地区、とりわけ福知山線沿線のイメージは、心象風景の形成に大きな役割を果たしました。

というような次第で、当 三河高原鉄道では、昭和30〜40年代の非電化の国鉄地方路線への郷愁を凝縮し、80分の1の鉄道模型の情景に具現化してゆきたいと考えています。

|

| (rev. 2016.4.24) |

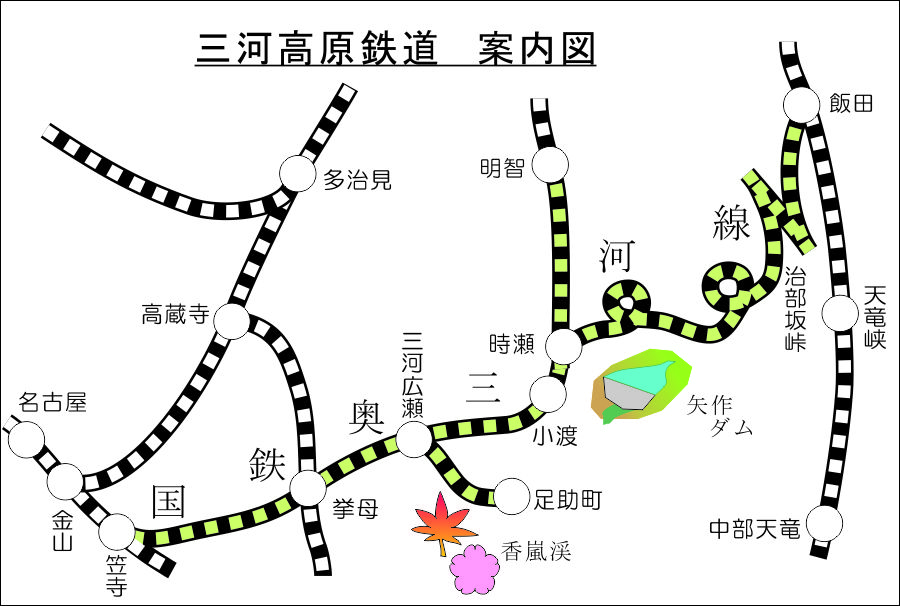

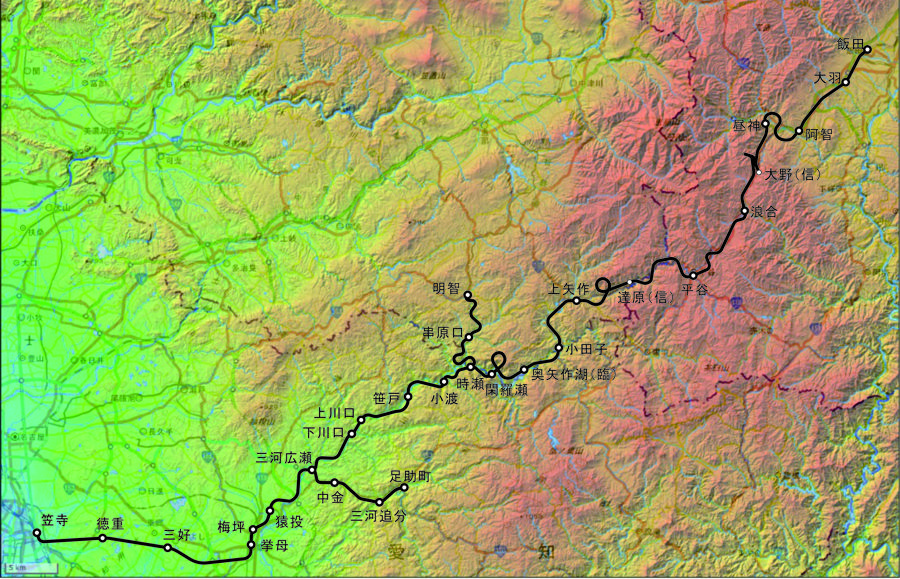

三河高原鉄道は、名古屋から飯田に至る架空の国鉄奥三河線をモデル化した、13mmゲージの模型鉄道です。

国鉄奥三河線は、東海道本線の笠寺から挙母(ころも:現豊田市)までの近郊区間,挙母から矢作( やはぎ)川沿いに小渡(おど)まで遡上する谷線区間,そこから治部坂(じぶざか)峠を越えて飯田に至る山線区間からなる、 延長約120Kmの亜幹線です。途中の三河広瀬からは足助町にいたる足助支線、時瀬からは明智・岩村を経て恵那にいたる明智線を 分岐しています。こちらは丙線〜簡易線規格。当然のことながら、全線とも単線非電化路線です。

中部地方から渓谷を遡り峠を越えて信州の伊那方面に至る国鉄奥三河線は、林業を中心とした地元の豊富な資源だけではなく、ショートカット路線として、様々な人や物資を運ぶ使命を帯びた路線でもありました。

ただ、中央アルプスの南端を越えてゆく山線区間は、ループ,スイッチバックを含むたいへん険しい山岳路線で、気動車は2個エンジン搭載の強力型が主体。客貨列車には必ず補機がつき、峠の入り口の串原小渡機関支区にはいつも蒸機達がたむろしています。治部坂峠越えは交通のネックではありますが、鉄道ファンには魅力のあるスポットです。

|

| (rev. 2018.7.12) |

非電化路線の国鉄地方路線向けの13mmゲージ車輌を鋭意増備中ですが、1台ずつコツコツ作るのが基本ですから、遅々としてなかなか思い通りには進みません。

ましてレイアウトなんて、一体、いつ実現することやら・・・